当院ではオンライン資格確認を導入しています。

当院で、診療情報・服薬管理が可能になり、健康管理に役立ちます。 また、災害時などには、本人の確認なしで投薬情報の閲覧が可能になります。

2022年11月28日 上へ戻る

リスボン・カンファレンス2019

2019年10月25日 上へ戻る

土曜日の訪問診療がスタートしました

診療時間は9時~15時です。

土曜日をご希望の方は、下記までお問い合わせください。

往診専用電話 0120-414-221

2017年11月1日 上へ戻る

新しい機器が入りました

第11回日本訪問歯科医学会(東京)

演題名:ドライマウス~臨床像の多様性とその治療~

2011年11月20日、第11回日本訪問歯科医学会が東京で開催され、当筒井デンタルグループの宇川歯科の歯科医師 西岡寛晃、歯科衛生士 神田啓子と、三原台筒井歯科医院の院長 筒井豊が発表しました。

今回の発表は、近年増加しつつあるドライマウスについて、私たちの診断能力を高め、的確な治療をスムーズに行なうために、ドライマウスの症状の多様性に主眼をおいた発表を致しました。

発表の抄録は下記の通りです。

昨今、ドライマウスは注目されつつあり、その治療法についての紹介も多い。

しかしながら、その臨床像が多様であるが故に、患者さんの訴えからドライマウスではないかと気付き、的確に診断するチャンスを逃すことが多い。すなわち、それは、ドライマウスが基本的な病態として存在しているにも関わらず、必ずしも患者さんが直接的に“口が渇く”ので困っていると訴えるわけではないことに起因している。

入れ歯が合わない・痛い、口の中がヒリヒリする、口の中がしびれる、舌が痛い、味が変だ(味覚異常)、飲み込みにくい等の訴え(症状)がドライマウスに因ることがある。

私たちが行なっている往診での高齢者の方々には、ドライマウスが基本的な病態として存在していることが多いと考えている。

今回私たちは、ドライマウスの患者さんの臨床像と、それらの方々に行なった診断法、および治療法について報告する。

2011年11月20日(日) 上へ戻る

Academy of Osseointegration 26th Anniversary Meeting Back to the Future: Combining Fundamental Principles with New Technologies for the Next 25 Years(アメリカ)

学会名: Academy of Osseointegration 26th Anniversary Meeting Back to the Future: Combining Fundamental Principles with New Technologies for the Next 25 Years

演題名: Incision Design and Soft Tissue Management to Establish an Interproximal Papilla Around Integrated Implants; A Case Series

演者: 筒井純也、Wang Jin、Suzuki Makiko、Kye Wayne、Cho Sang-Choon、Froum Stuart Bloom Mitchell

2011年3月3~5日、Academy of Osseointegration 26th Anniversary Meeting Back to the Future: Combining Fundamental Principles with New Technologies for the Next 25 Years がアメリカのワシントンで開催され、ニューヨーク大学留学中の当院の歯科医師 筒井純也がニューヨーク大学から 「Incision Design and Soft Tissue Management to Establish an Interproximal Papilla Around Integrated Implants; A Case Series」と題して、ポスターセッションで発表しました。

インプラント治療の成功を考えるときにインプラントや歯の間の歯肉(歯間乳頭)を保存、再生することはとても重要な要素となります。

数十年にわたって多くの治療法が提案され試みてこられましたが、未だに最も難しい治療の一つと言われています。

インプラントや歯の間の歯肉(歯間乳頭)を保存、再生のための新しい手術方法を用いた症例の結果を発表しました。

結果は100%で現在報告されている以上の良好な結果が得られ、90.9%で歯肉(歯間乳頭)の再生を達成できることができました。

従来の方法ではこのような良好な結果がえれないこともあり、多くの方に興味を持ってもらい好評を頂けました。

2011年3月5日 上へ戻る

第10回日本訪問歯科医学会(東京)

演題名:「高齢者における義歯装着の意義および対応~とくに廃用性変化について~」

演者:田邊 美樹子

2010年11月21日、第10回日本訪問歯科医学会が東京で開催され、当院の歯科医師 田邊美樹子が高齢者における義歯装着の意義および対応~とくに廃用性変化について~と題しまして、講演を行いました。

今回の発表は義歯の必要な高齢者の方々に、今までとは全く違った着眼に基づく治療法で介護のそれぞれの専門家の方々から、大きな関心と高い評価を頂きました。

内容は下記の通りです。

老人施設等に伺うと、本来義歯を装着しているはずの口腔内に義歯がない患者さんをかなりの頻度で目にします。その理由としては、「義歯を作ってもらったが合わない」・「気持ち悪い」という一般的な事柄だけでなく、「義歯を作ってもらったことがない」、さらには「義歯というものを知らない」といったことも珍しくありません。

義歯を使っていない患者さんは皆、義歯無しで”食事”ができていて、患者さん本人が義歯の必要性を感じていないのが現状です。

しかし、義歯を装着しないことによる口腔機能の廃用性変化は、摂食・嚥下障害を引き起こすこともあり、生命にも関わる問題にもなります。単に「食事(咀嚼)をするため」・「見た目を良くするため」だけでなく、この廃用性変化を予防する観点からも、私たちは義歯を装着していない患者さんに快く使用して頂けるような義歯を製作し、好結果を得ております。

今回はいくつかの症例をあげて、患者さんへの対応、および患者さんの様々な反応と今後の展望について報告致します。

2010年11月21日(日) 上へ戻る

Academy of Osseointegration 25th Anniversary Meeting The Formula for Predictable Implant Success(アメリカ)

学会名: Academy of Osseointegration 25th Anniversary Meeting

The Formula for Predictable Implant Success

演題名: Simplifying Implant Screwdriver Classification for Multiple Implant Systems

演者:筒井純也、筒井万里子、Yacker Miles、Cho Sang-Choon、Froum Stuart、Elian Nicolas、Tarnow Dennis

2010年3月4~6日、Academy of Osseointegration 25th Anniversary Meeting The Formula for Predictable Implant Successがアメリカのフロリダ州で開催され、ニューヨーク大学留学中の当院の歯科医師 筒井純也・筒井万里子がニューヨーク大学から「Simplifying Implant Screwdriver Classification for Multiple Implant Systems」と題して、ポスターセションで発表しました。

インプラント治療に使用されている多種多様なスクリュードライバーを機能、種類別に分類し、もっとシンプルに出来ないか考察したもので、多くのドクターから注目を頂きました。

2010年3月4~6日 上へ戻る

アポロニア(全国版歯科雑誌)3月号に掲載されました。

当院の訪問診療について、全国の歯科関係者の皆様に紹介させて頂きました。

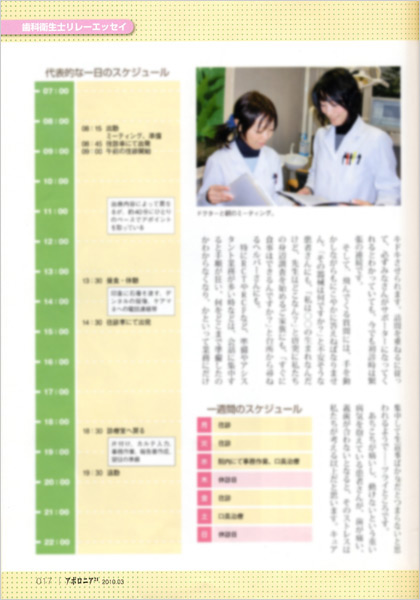

第9回日本訪問歯科医学会(東京)

演題名:「私たちが行っている口腔ケア」

演者:羽山やよい・岩本登志美・江原優・藤岡宗之輔・藤岡愛子・西岡寛晃

第9回日本訪問歯科医学会が東京で開催され、筒井デンタルグループの宇川歯科から歯科衛生士の羽山やよいを始め、上記の歯科衛生士・歯科医師が発表致しました。

筒井デンタルグループの各診療所では、高齢者あるいは身障者の方々の訪問歯科治療にも重点をおいております。

嚥下性肺炎や摂食障害・嚥下障害が起こると生命にかかわりますので、それらの予防に歯科からの口腔ケアが欠かせません。

出来るだけ食事を楽しく摂って頂くこと等、高齢者の方々の生活の質の向上を目指しております。

それらの治療内容の一端を今回発表し、全国の先生方から大きな関心と注目を頂きました。

今後ともこの分野についても頑張っていきたいと思っております。

■羽山やよいのレポート

『私たちが行っている口腔ケア』

患者さんの“口腔をケア”する、それは患者さんのみならず、介護にかかわる周囲の人にも良い効果をもたらします。例えば食事は、患者さんにとっては、一日のうちで楽しみにしている時間です。しかし、食事を介助する側にとっては、時間がかかり、手間のかかることです。

“むせる・こぼす・飲み込みが悪い”という現象が少しでも改善されれば、食事の時間が変わります。

身体のリハビリは回復期を過ぎると、効果が表れにくいようですが、口腔のリハビリは年数が経ってから始めても、必ず効果が表れるのを私たちは目の当たりにしてきました。

当院では、歯科衛生士が中心となり、往診チーム全体として、摂食嚥下トレーニングに取り組んでおります。今回は、実際に現場で歯科衛生士が取り組んでいることと、携わる際に大切にしていることを、お伝えできたらと思います。

また、プラークコントロールを含む、従来の口腔ケアはもちろんのこと、当院ではエイジングや服薬によって生じるドライマウスにも、アプローチしています。唾液が減少し、口腔内が乾燥することで、話しづらかったり、義歯による歯肉の傷がつきやすくなったり、食事が召し上がりにくくなる方も大勢いらっしゃいます。こうした現象を緩和するために行っていることも、紹介させて頂きます。

2009年11月9日(日) 上へ戻る

口鼻臭臨床研究会 第4回学術集会(福岡)

演題名:「自(己)臭症60例の治療経験」

演者:筒井豊・羽山やよい・辻本佳那子

口鼻臭臨床研究会 第4回学術集会が福岡で開催され、三原台筒井歯科医院の院長筒井豊と羽山やよい(ブレスカウンセラー)と北浜筒井歯科の辻本佳那子(ブレスカウンセラー)が今話題の口臭治療について当院の治療法および治療成績について発表し、大きな評価を頂きました。

その内容(学会発表の抄録)は下記の通りです。

『自臭症60例の治療経験』

1)筒井歯科(大阪市中央区)

2)医療法人 活生会 筒井歯科医院

3)医療法人 ほんだ歯科

○辻本佳那子1)、筒井隆史1)、羽山やよい2)、筒井豊2)、本田俊一3)

【緒言】

我々は一定の治療マニュアルに基づき、一般歯科的病変、他科的病変のない自臭症患者43例の治療法の概要と治療成績とを、口鼻臭臨床研究会 第2回学術集会(名古屋)で報告した。今回は、自臭症患者について、その後の追加症例(17例)を加えた自臭症患者60例の本法の治療成績と興味ある分析結果を得たので、それらについて報告する。

【方法】

生活調査票、問診表等の事前調査から不安感覚の分析および望診、尿検査、口腔内診査(舌診等)、唾液検査、口臭の原因となる各種のガスの検査を評価して口腔生理機能を調べ、官能的口臭測定等のデータを基に診断チャートを作成し、可能性ある不安原因因子を列挙して自覚的口臭との間で考えられる相関を患者に示しながら3回のカウンセリングおよび指導を行った。不安感覚の改善と口腔生理機能の向上となるセルフコントロールに努めた。合わせて臭気抑制としてはプロフレッシュCLを、粘膜改善にエクセレントシリーズを使用した。

【評価法】

患者の不安が消えて定期管理に同意できた時を終了(解決)とした。

①一回で自臭症が解決 ②二回で自臭症が解決 ③三回で自臭症が解決 ④中断

【結果】

①33例、②18例、③6例、④3例であった。

【考察・結論】

以上の結果から、本法は自臭症患者に対する非常に有効な治療法と考えられる。

治療法として、

1.不安を誘発する、口腔内の乾燥感・口中の不快症状と自覚的臭気の軽減

2.生理的口臭のコントロール

3.精神不安から来る口中の不快の防止と、緊張時口臭のコントロール

4.生理的口臭を引き起こしやすい原因因子の除去

5.各種口臭軽減・消臭処置,等を行うことが重要である。

従来、心因的とされた自臭症患者への治療も、不安となる口腔内感覚、特に乾燥感の除去、不安となる口腔内環境をコントロール(phコントロール等)していく事で解決が出来ると思われる。尚、口臭のない口腔内環境を整える本法は、う蝕・歯周病の究極の予防法になる得ると考えている。

2009年7月11日(土) 上へ戻る

アポロニア(全国版歯科雑誌)1月号に掲載されました。

「自律神経の問題として歯科疾患を捉える」というタイトルで、自律神経と歯科疾患との関係について当院の考え方が大きく取り上げられました。

アジア予防歯科学会

筒井歯科医院 理事長院長 筒井豊とブレスカウンセラー・羽山やよいが、韓国 チェジュ島(済州島)で開かれた「アジア防歯科学会」に参加し、講演しました。

■羽山やよいのレポート

アジア予防歯科学会は、韓国・日本・マレーシア・モンゴル・バングラデシュ・中国などのアジア全域、さらにアメリカからも出席者・招待講演者が集まる大規模な総会です。

総会の2日目は口臭治療を予防の観点からとらえた、様々なテーマの講演が行われました。

私達は、口臭治療が虫歯・歯周病の予防につながることを、開業医だけでなく各国の大学教授などそうそうたるメンバーに向けて英語で講演致しました。

今回、シンポジウムの中で注目されたのは、当院でも使用しているデンタルリンス、プロフレッシュの開発者・リクター先生の講演。

市場に出回っている一般的なデンタルリンスは、ミントなどの別の香りのベールで臭気を包む方式で、時間が経過すると香りのベールは破られます。またアルコール成分が使用されることから口の中の水分が奪われ、そこに合成界面活性剤をすり込むことになるので、一時的に口臭は防げても、より悪い状況へと進んでしまう負のスパイラルに陥るようなものです。

しかしプロフレッシュは、臭いの元となる細菌が苦手な酸素を送り込むことで、その動きを封じ込めるという、まったく異なる考え方で開発されたもの。その効果は12時間も持続し、アルコールや合成界面活性剤を使用していないので、体にやさしく効果もバツグン!! 実に頼もしい存在なのです。

総会では、毎夜パーティーが開催されました。どれも素晴らしいものでしたが、特に3日目に行われた『カルチャーナイト』は、各国の参加者が自国の伝統衣装でパーティーに出席するという企画で私も着物で参加。ステージでは、次回の開催地のマレーシア、そのまた次の開催地モンゴルの人が民族舞踊や歌を披露してくれる中で食事し、多くの方と親睦を深めることができました。

ちなみに私たちは、日本が世界に誇る“カラオケ”を披露させていただきました。

日本から持ち込む着物が荷物になるということ以外、大満足のパーティーでした。

2008年11月6・7・8・9日 上へ戻る

韓国歯科衛生士学会総会

筒井歯科医院 理事長院長 筒井豊とブレスカウンセラー・羽山やよいが、韓国歯科衛生士学会から招待され、韓国で開かれた「韓国歯科衛生士学会総会」に参加。本田俊一先生(ほんだ歯科)とともに講演及び実技のインストラクターを務めました。

2008年9月26・27日 上へ戻る

韓国予防歯科学会総会

筒井歯科医院 理事長院長 筒井豊とブレスカウンセラー・羽山やよいが、韓国歯科学会から招待されソウルで開かれた「韓国予防歯科学会総会」に、本田俊一先生(ほんだ歯科)とともに参加。口臭治療について発表いたしました。 その様子は「活躍する衛生士最前線」としてエクセレントブレス社から取材を受けました。

2007年9月15日 上へ戻る

第2回 口鼻臭学会

「口鼻臭臨床研究会 第2回学術集会 においの診断と治療ーそのEBMを見直す」が名古屋で開催され、当院の筒井豊院長と羽山やよい(ブレスカウンセラー)が、本田俊一先生(ほんだ歯科)とともに自臭症の治療について共同発表を行いました。

2007年6月23・24日 上へ戻る